Premessa

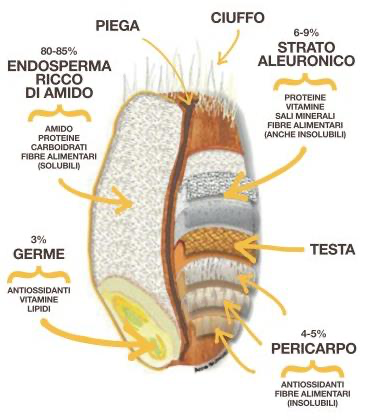

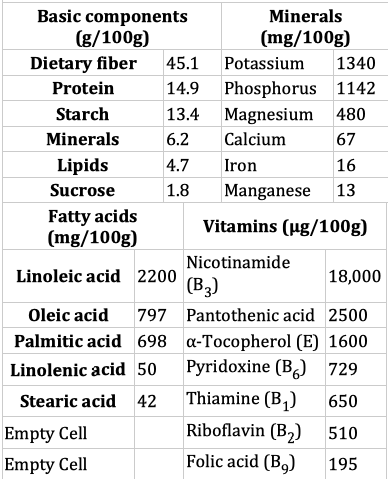

Il Grano duro Perciasacchi è tra i più antichi grani siciliani e deve il nome al suo culmine appuntito che, in quanto tale, bucava i sacchi di juta che lo contenevano. Si tratta di un grano molto resistente alla siccità. Inoltre, grazie alla sua altezza (1,5- 1,8 m), riesce ad avere la meglio sulle erbe infestanti senza l’ausilio di erbicidi chimici. Contiene tanti microelementi, come il selenio, il ferro e lo zinco, ed è ricchissimo di fibre e dei preziosi polifenoli che combattono i radicali liberi. Tutte sostanze che rimangono intatte durante la lavorazione grazie alla molitura a pietra. Il glutine che si ottiene da questo grano è meno elastico e tenace che seppur riduce la resa in termini di attitudine panificatoria risulta al contempo più digeribile e tollerabile per l’organismo umano. La farina si presenta di colore giallo, stante la presenza di caratenoidi, ed ha granulometria fine. In origine, era diffuso in buona parte della Sicilia. Oggi, invece, viene coltivato prevalentemente in alcune aree della provincia di Agrigento.

Fasi di lavorazione

Sono stati utilizzati 1800gr. di farina integrale per realizzare due pani il primo a forma di filone, il secondo a forma di pagnotta. La farina proviene da grano macinato a pietra a Febbraio 2025.

I due pani sono stati realizzati con la stessa metodica che prevede l’utilizzo di un preimpasto fermentato a 18 gradi per 12 ore e di un impasto finale maturato a freddo (circa 5 gradi) per 20 ore. Segue lievitazione circa 4 ore e cottura.

In relazione al lievito è stato utilizzato per tutti:

1 – lievito madre realizzato con farina di grano monococco (farina integrale passata al setaccio 600 micron) utilizzato solo nella fase del preimpasto con la percentuale del 10% sul totale della farina.

2 – lievito di birra fresco compresso in minima quantità, circa 3 grammi nel preimpasto (800 gr. di farina), e 4 grammi nell’impasto finale (1000gr. Di farina).

3 – Nell’impasto finale oltre alla farina sono stati aggiunti: sale, malto e olio extravergine di oliva.

Note:

Nella manipolazione dell’impasto finale non è stata utilizzata “farina di spolvero” ma olio di oliva per ungere leggermente le mani.

Caratteristiche farina integrale di Perciasacchi: Umidità 13,50; Glutine (quantità )12,00%; indice di glutine (qualità ) 30 (dati forniti dal produttore: Mulino Angelica Modica Sicilia).

Risultati ottenuti:

I due pani sono decisamente ben riusciti sia nel volume che nell’alveolatura; profumo persistente e deciso.

Lavorazione perciasacchi

Pane grano Perciasacchi

Pane grano Perciasacchi Alveolatura

Impasto pane Perciasacchi

Impasto Pane perciasacchi

Pane grano Perciasacchi

Mulino Angelica Modica

Grano duro Perciasacchi/Strazzavisazz

Il grano duro Perciasacchi è classificato come Triticum turgidum ssp. Turanicum [1]. E’ varietà da conservazione di frumento di origine siciliana iscritta nel registro nazionale 05/03/2018 (decreto MIPAAF); 31/03/2018 S.G. n. 76 (GURI). Del Perciasacchi si è occupato il Consorzio di Ricerca Ballatore che insieme all’Università della Tuscia che hanno condotto studi sulla genetica del turanico siciliano. Proprio grazie a questi studi e in particolare all’indagine elettroforetica il Perciasacchi, prima ritenuto appartenente alla sottospecie del durum, è stato riclassificato come turanico. Fonte: https://terraevita.edagricole.it/seminativi/grano-duro-in-sicilia-scoppia-la-guerra-per-il-perciasacchi/. Il grano Khorasan, chiamato anche grano turanicum o frumento orientale, è un tipo di grano duro che appartiene alla specie botanica Triticum turgidum ssp.turanicum (classificazione tassonomica). Il nome generico di grano Khorasan deriva dal nome da una regione dell’Iran dove fu descritto per la prima volta nel 1921 e dove ancora adesso si coltiva.

Il grano siciliano Perciasacchi e il Kamut (o Khorasan per intenderci), sono lo stesso tipo di grano, cioè il Triticum turgidum ssp. Turanicum.

Il Perciasacchi, che è uno dei “grani antichi siciliani”, era coltivato in Sicilia (e in altre aree del bacino del Mediterraneo) decine di anni prima che la famiglia Quinn, nel Montana, entrasse in possesso di una manciata di semi, recuperati in Europa nel 1949 per vie traverse e non ben documentate (come si evince dal sito ufficiale). Dalla coltivazione e moltiplicazione di questi semi si è arrivati nel 1990 a registrare lo storico marchio Kamut® presso il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Semi identificati come grano Khorasan [2].

La storia del Perciasacchi è però più antica. Come è noto l’illustre ricercatore siciliano Ugo De Cillis, già nel 1941 annoverava il Perciasacchi nella sua opera “i frumenti siciliani”, descrivendolo come una delle cultivar di frumento coltivata tipicamente in Sicilia.

È opportuno ricordare che altre tipologie di grano simili al Perciasacchi e al Khorasan, quindi Triticum turgidum ssp. Turanicum, erano coltivate, negli stessi anni in cui De Cillis pubblicava il suo libro, anche in altre regioni dell’Italia meridionale e probabilmente anche in altre aree del bacino del Mediterraneo. Alcune di queste, come il Perciasacchi, sono tuttora coltivate negli stessi territori come varietà locali da conservazione” (grani antichi).

Sono distinguibili due tipologie. Di questo grano. Una più adatta alla panificazione, l’altra da preferire per la produzione della pasta.

Studi medici

“Grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), è stato finanziato uno studio di ricerca biomedica con un importo di 6,2 milioni di euro, di cui 850mila euro destinati al team dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Questo studio si concentra sul’“Impatto delle diete prive di frumento e a base di cereali antichi su sintomi, qualità della vita e infiammazione nei pazienti con sindrome dell’intestino irritabile”. Il progetto è guidato dal professor Roberto De Giorgio e dal professor Giacomo Caio. L’obiettivo principale è valutare la digeribilità del glutine del grano antico Perciasacchi, noto per le sue caratteristiche organolettiche di alta tollerabilità. La sindrome dell’intestino irritabile, che colpisce circa il 40% della popolazione, è caratterizzata da sintomi come mal di pancia, gonfiore e disturbi dell’alvo, tutti legati a un’alterata funzione intestinale. luglio 24. Da: https://www.siciliaagricoltura.it/2024/07/26/ grani-antichi-ora-si-fa-sul-serio-grazie-al-pnrr-finanziato-uno-studio-per-testare-ladigeribilita-della-farina-prodotta-con-grani-antichi/”.

Argomento Correlato

Sensibilità al glutine. Frumento: produzione, preparazione e consumo consapevole per il benessere intestinale (segue)